さて、前回はボランティア・スピリット・アワード(通称SOC)での経験談を語っていただいた永江春輝さん。今回は、校プロ初の独占インタビュー!

SOCから始まった彼の校外活動人生。校プロメンバー山田が、人生初のインタビュアーとして聞いてきました。今回のパイセン記事は「高校生ビジネスプラン・グランプリ」、「全国高校生マイプロジェクトアワード」、「高校生ボランティアアワード」の豪華三本立て!

それぞれのプログラムが結びつき、成長に繋がる

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=“山田“]

永江さん前回のSOC記事とても面白かったです。

SOCの後、様々なプログラムに参加されたのは、どういった経緯があったからですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

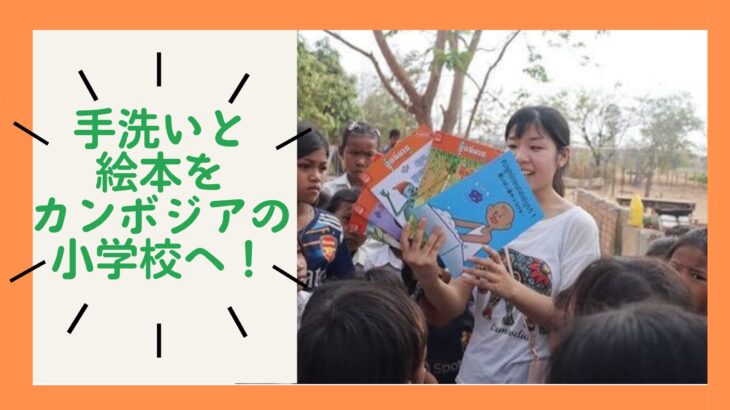

SOCで賞をいただいたことで、僕たちの絵本のプロジェクトに自信をもち、活動意欲が上がりました。そんな中、「高校生ビジネスプラン・グランプリ」の存在を知り、挑戦してみようと決意しました。理由としては純粋に「ビジネス」なるものに挑戦したかったし、面白そうだと思ったからです。また、私たちのモットーである「思いやりを大切にすること」をより多くの人に伝えるためにも、ビジネスという手段を選びました。

私自身、別に起業家を目指していたわけでもありません。ボランティアに取り組んでいるチームメンバーと共に活動を新たに展開させたい思いで、ひたすらボランティアとビジコンに打ち込む毎日でしたね。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

ボランティアとビジコン。この両立はどうでしたか?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

多くの人の支えや試行錯誤の日々の成果が実り、どちらも大成功でした。グランプリでは東大でプレゼンし、優秀賞。同時にSOCでは親善大使としてアメリカでの表彰式参加も決まりました。まさに絶好調でした。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

既にコンテストでうまくいっていた中、次のプログラムに挑戦するきっかけはなんだったんですか?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

SOC全国表彰式で地元のグレープフルーツをサイダーに、廃棄される皮を利用してリップクリームに開発する高校生に出会いました。同世代なのにすごい、と圧倒されました。彼女が参加した全国高校生マイプロジェクト(通称:マイプロ

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

マイプロでは、なにを得ることができたのですか?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

マイプロアワードには 結果を残すかどうか以上の価値がありました。そこでできた仲間との、発表し合い、励まし合う関係は、1年

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

その後、絵本の活動は続いたのですか?[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

はい。これもまた同様に、SOCで出会った友達に「高校生ボランティア アワード」というイベントを教えてもらいました。高校生がボランティア活動を紹介する最大規模の交流会です。完成形に近づいた僕たちのプロジェクトを一般に広く発信したかったので、出場を決めました。[/speech_bubble]

3つのプログラムについて詳しく!

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

まさにSOCから派生して、3つのプログラムが密な関わり合いを織り成していったのですね。

さて、ここまで、ビジネスグランプリ、マイプロ、ボランティアアワードが実は一貫していた、というお話でした。今度はそれぞれのプログラムについて詳しく教えていただけますか?[/speech_bubble]

高校ビジネスプラングランプリ

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]「ビジネスプラン・グランプリ」では日本政策金融公庫の職員が、私たちの学校まで来て、出張授業を行ってくれます。授業では、創業支援のプロがプランの作成サポートからビジネスのいろはまで、僕たちが学びたいことに合わせて、幅広く教えてくださります。これが本当に徹底的にしてくれるんですよ。一生懸命考えて、公庫の職員さんにアドバイスを頂き、何度も何度もブラッシュアップする。「これでいける!」と思ったものが、まだまだ改善点が多くあることを知る度に、プランシートと向き合っていく日々でした。本当に熱いサポートなのです。ビジネス初心者でも間違いなく充実するでしょう。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

「ビジネスプラン・グランプリ」は他の一般的なビジコンとどう違うのでしょうか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

特徴としては応募者全員にフィードバックが与えられるんですよ。グランプリの一次選考の合否に関わらず。一人ひとりにしっかり向き合っているのは素晴らしいと思いました。審査では高校生らしい視点であることが大事ですね。僕たちだからこそ生み出せる価値をアピールできるかです。審査基準は公式サイトにもありますが、事業内容と実現可能性は重要視されていると思いました。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

実際活動してみてどうでしたか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

試行錯誤を繰り返し、応募締め切り前には学校でチームと夜遅くまで作業する・・・。チームでひとつの目標にがむしゃらに取り組み、何度もやり直すこと。大変でしたが、とても価値のある日々でした。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

永江さんのチームはどんな感じだったのですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

ファイナリストにいわゆる名立たる高校が名を連ねる中、私たちのチームはそれぞれが不登校というバックグラウンドがあり、最初から優秀なチームではありませんでした。それでも、なにより白紙のプランシートを埋めていくことがなによりも楽しかったのです。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

チームメンバーをまとめることが大変だったとのことですが、それはどのように克服したのですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

分担分けですね。それぞれが得意な分野で、互いに補い合って協力して作り上げました。例えば、僕は細かいことが苦手なので、グラフや絵は他人に任せ、リーダーシップをとりました。不登校だった自分ですが、皆でがんばったらこんなにできるんだ、と毎日が達成感に満ちていました。私は結果、起業には至りませんでしたが、その過程はとても貴重な経験となりました。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

今、校プロを見ている中高生に「ビジネスプラン・グランプリ」をおすすめするとしたら、どんなことですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

まずは、初心者でも始めやすいことですね。金融公庫の職員方が徹底的にサポートしてくれますから。あと、違う分野に挑戦することで、見る世界、価値観が変わります。僕にとってそれまで、ボランティアを続けていたので、ビジネスへの挑戦は新境地でした。新しい分野に入れば、自然と本を読み、知り合いも増えます。グランプリでは違う高校とチームを組み、応募することも可能ですから。私は校外活動を通じて得られた多面的知識から、教師になるという夢も見つけることもできました。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

新しい世界に飛び込んだからこそ、得られる成長ですね。 [/speech_bubble]

○高校生ビジネスプラン・グランプリ主催 日本政策金融公庫

高校生が身近な地域課題や社会問題などをビジネスの力で解決しようという心意気でつくるビジネスプランのコンテスト。

公式サイトhttps://www.jfc.go.jp/n/grandprix/

動画https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/compo/about/movie1.html

全国高校生マイプロジェクトアワード

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

次に参加された「マイプロジェクトアワード」について教えてください。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

これまで、地域や身の回りの気になることに対してアクションを

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

マイプロアワードをどんな後輩におすすめしたいですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

プロジェクトを始めたばかりの人におすすめです。また、今後のプロジェクトの展開に悩む人にも貴重なアドバイスをもらえるでしょう。審査基準はプレゼンの巧拙ではありません。アイディアを行動へ移してきたか、主体性、そして共同性、探究

○全国高校生マイプロジェクトアワード主催 認定NPO法人カタリバ

地域の課題解決を目指すプロジェクトに取り組む高校生らが成果を発表するコンテスト。

公式サイトhttps://myprojects.jp/

動画https://www.youtube.com/watch?time_continue=308&v=pwdaCQFdIN8

高校生ボランティアアワード

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

最後に、ボランティアアワード」について教えてください。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

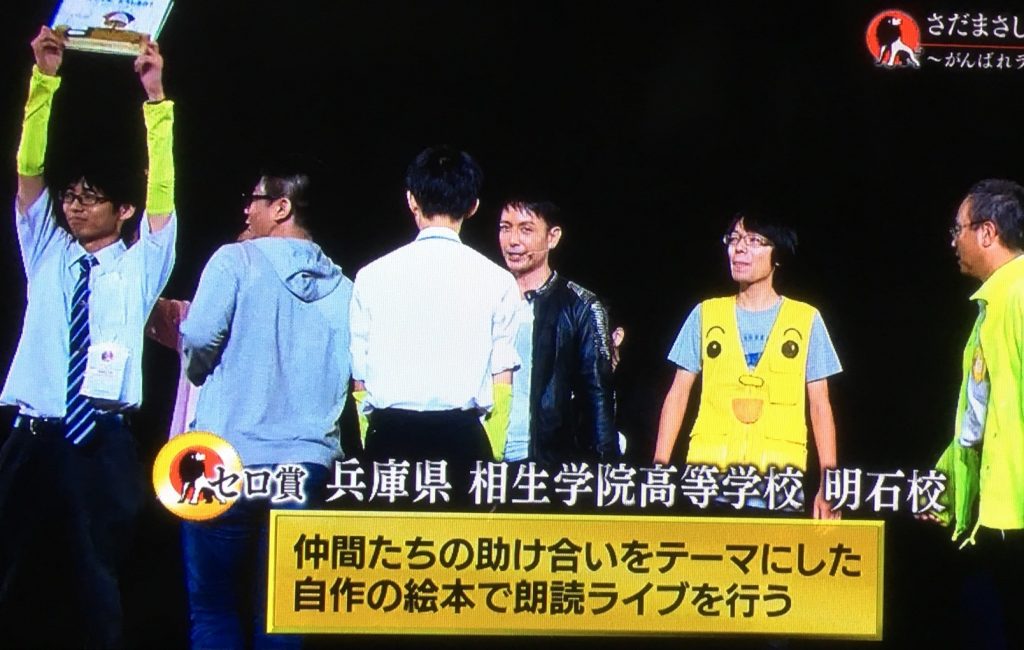

「風に立つライオン基金設立者・理事」である、さだまさしさんを始めとする皆さんが開催するイベントで、2017年ではさいたまスーパーアリーナにて開催されました。全国の高校生が選り取り見取りのボランティア活動を発表します。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

永江さんのチームはどのような発表をされたんですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

活動内容をスケッチブックや動画、ちらしとして用意し、訪れる方々へ伝えました。各学校毎にブースが設けられ、発表します。絵本を実際に用いて絵や物語に触れたり、点字絵本を触ってもらったりするなど、活動を伝えました。僕たちの原体験に基づいた発表に共感してくださった方や絵本を持って行きたいと言ってくださる方がおり、好評でした。自分たちの活動を多くの人から直接フィードバックをいただけるのはとても嬉しかったことです。ボランティア活動ってなかなか注目される機会はありませんでしたから・・・。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

「ボランティアアワード」でおすすめする点はなんですか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

自分たちの活動を多くの人に伝えられるところですかね。さいたまで開催されたのですが、県外からの観客の方も多くおり、様々な出会いがあります。また、全国の高校生(2017年は101校が参加)が一同に集まるため、多くの活動発表を聞くことができ、ボランティアの輪が広がることと思います。

そして、有名人が応援団として、各発表ブースを回り、自分たちの発表を聞いてくれるんです。発表の機会が多く、活動を大人に伝えること、互いに活動を聞きあうことができます。ここまでの数々の校外活動の中心となる絵本のプロジェクトについて振り替えるきっかけとなりました。 [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

イベントでは他の活動も見ることができたということですが、印象に残っている発表はありますか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

全国から集まるだけあって、発信力、表現力に圧倒されました。手遊びに合せて歌う。映画を手話で表現する。プレゼンのスライドをパソコンではなく、絵巻にして臨場感のある表しかたなどなど。自分の活動をどう表現するか、どう工夫するか。PRの仕方は参考になるものばかりでした。 [/speech_bubble]

○高校生ボランティア アワード 主催 公益財団法人 風に立つライオン基金

全国の高校生が日頃から続けている“ささやかで偉大な活動”を応援するイベント。

公式サイトhttp://xn--cckab3lsa3izd6b5a7fn.jp/

動画https://youtu.be/dUYIYOVzknA

数々のプログラムをハシゴして活用する

[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”1524829747360 (2).jpg” name=”山田“]

たくさんのプログラムに並行して参加する価値はなんでしょうか? [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”20180801220329 (2).jpg” name=”永江さん“]

僕はSOCでの絵本のプロジェクトを中心としてビジコン、マイプロへと、さらに幅が広がっていきました。活動を応援しあう仲間ができ、他人からのフィードバックを受ける機会も増えます。全てが相乗効果となって飛躍することができるのです。 [/speech_bubble]

ひとつの活動をきっかけに他の大会、コンテスト、イベントにも出てみましょう!そうすれば、活動にかける思いは深くなり、新しいアイデアも出るかも。参加してきた数々のプログラムで学んだことは相乗しているのですね。

<取材・文=山田健人>